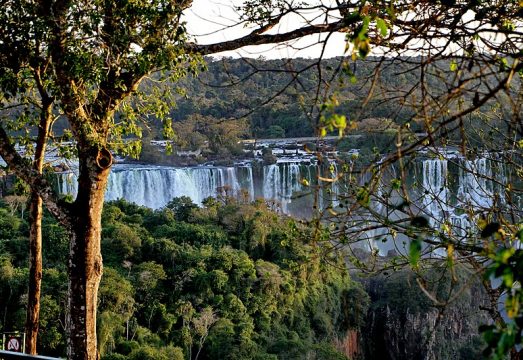

La démarcation des terres indigènes correspond à la délimitation, par l’État, d’une partie du territoire, au sein duquel les peuples indigènes ont des droits de gestion. Autrement dit, ils peuvent disposer de ces terres comme ils l’entendent, selon leurs coutumes et leurs traditions. Les territoires délimités pour les peuples indigènes sont connus pour être les mieux préservés au monde. Aujourd’hui, ils couvrent 12,5 % du Brésil et se situent dans des zones essentielles pour la préservation de l’environnement, comme la forêt amazonienne.

Les populations natives souffrent depuis des siècles des exactions commises par les colons blancs. Leurs conditions d’existence ont néanmoins connu quelques avancées, notamment grâce à la Constitution Fédérale de 1988 qui leur reconnaît des droits inaliénables. Cependant, les gouvernements successifs ont toujours privilégié les activités minières et de l’agro-commerce ainsi que les grands travaux d’infrastructure, au détriment de la survie physique et culturelle des peuples indigènes.

Avec l’arrivée au pouvoir du président Lula le 1er janvier 2023 s’ouvre une nouvelle ère politique qu’il a placée d’emblée sous le signe de la réconciliation avec les peuples indigènes. Saura-t-il se donner les moyens de ses promesses ?

L’espoir de la démarcation

En 1988, la nouvelle constitution brésilienne reconnaît formellement des « droits collectifs « aux peuples indigènes sur les terres qu’ils occupent historiquement.

Ces droits sont inscrits dans l’article 231 : “sont reconnus aux Indiens leur organisation sociale, leurs coutumes, leurs langues, leurs croyances et leurs traditions ainsi que leurs droits originels sur les terres qu’ils occupent traditionnellement, et il appartient à l’Union de les délimiter, protéger et faire respecter tous leurs biens.”

Ainsi, les terres indigènes, une fois démarquées, sont décrétées “inaliénables et indisponibles”. Donc, sans possibilité aucune de négociation ni d’exploitation à des fins économiques (qu’ils soient d’entreprises minières ou d’exploitation de bois, d’orpailleurs, de grands propriétaires terriens ou de petits paysans) ni politiques (secteurs militaires ou gouverneurs des États concernés) .

Malgré cette base juridique, des droits toujours bafoués et la nature dévastée

Malgré ces principes, les droits constitutionnels des peuples indigènes continuent d’être bafoués au nom d’intérêts économiques : culture, mines, extraction pétrolière, élevage de bétail… entraînant également destruction de la biodiversité, déforestation et pollution des fleuves. Des terres indigènes sont coupées par des routes, des voies de chemin de fer et des lignes à haute tension. Des chantiers de grands barrages émergent, sans consultation préalable des populations locales, inondant des territoires entiers et condamnant ses peuples à l’exil et à la famine.

Et même la délimitation des territoires n’empêche pas que 85 % de ces terres soient continuellement envahies par des entreprises, des agriculteurs ou des orpailleurs.

En outre, l’article 67 de la Constitution de 1988, qui stipulait que « l’Union fédérale conclura les démarcations des terres indigènes dans un délai de cinq ans à partir de la promulgation de la Constitution«, n’a été suivi que de peu d’effet. 35 ans plus tard, ces démarcations sont loin d’être conclues, et de nouveaux textes remettent en question celles déjà effectuées.

Pourquoi les droits des peuples continuent de ne pas être respectés?

Outre la recherche du profit sans fin et le développement économique sans limite, il existe plusieurs raisons à cette situation.

Les farouches opposants à la démarcation, dont Bolsonaro, font une interprétation particulière de la constitution de 1988. Selon eux, seules les terres occupées par les peuples indigènes au moment de la promulgation de la Constitution en 1988 peuvent être reconnues excluant toutes les demandes des peuples déplacés pendant des siècles.

Des centaines de procès judiciaires portant sur la délimitation des terres indigènes sont en cours. Ils paralysent le processus de démarcation de 90 % des territoires. La multiplication de ces initiatives vise à élargir aux intérêts privés (entreprises minières, forestières …) l’usufruit des terres indigènes déjà démarquées.

L’État brésilien reste le propriétaire légal de l’ensemble des terres démarquées, les autochtones ne bénéficiant que de l’usufruit de leurs terres sans détenir des titres de propriété.

Le “maintenant ou jamais” de la démarcation des territoires indigènes

Sous Bolsonaro, les cadres de la Constitution de 1988 protégeant les indigènes ont été totalement ignorés. Dans ces conditions, la politique du président Lula récemment élu ne peut être que porteuse d’espoir, même si celle menée lors de ses mandats passés n’a pas empêché, entre autres, la construction du barrage de Belo Monte. Le nouveau président prône aujourd’hui un développement du pays sans piétiner les terres indigènes et a, dès son entrée en exercice, homologué 13 nouveaux territoires.

Les attentes des peuples indigènes et de leurs représentants sont grandes. Joenia Wapichana, présidente de Fondation nationale de l’indien (Funai) et Sonia Guajajara, ministre des peuples autochtones, ont déclaré que “la priorité des priorités, c’est la reprise du processus de démarcation de nouveaux territoires indigènes”.

Espérons que le “plus jamais sans nous“, scandé par les militants indigènes, sonne le glas de siècles de destruction des terres et de négation des droits des populations autochtones.

Sources :

Cairn info : “La renaissance indigène au Brésil”

Nature Rights : “le chapitre autochtone de la constitution brésilienne”

Raoni.com :” Peuples indigènes au Brésil: la tragédie continue”

Le Monde : “Nous allons travailler pour mettre fin à la négation de nos droits”

À lire aussi sur Planète Amazone :

Des peuples autochtones manifestent pour la démarcation des terres

Le tribunal fédéral statue en faveur de la démarcation des territoires indigènes

Article écrit par Laetitia Forestier pour Planète Amazone