L’année 2023 a été marquée par une intense mobilisation des peuples indigènes. La phrase “Plus jamais un Brésil sans nous” a résonné en permanence et la lutte contre le cadre temporel (Marco Temporal) a conduit des milliers d’indigènes à défiler à Brasilia et dans plusieurs autres villes brésiliennes. Quelque 800 000 indigènes vivent au Brésil, la plupart dans des réserves, qui occupent 13,75 % du territoire. Au total, 764 terre indigènes ont été délimitées, mais un tiers d’entre elles n’ont pas encore été homologuées.

La grande lutte de l’année : la démarcation des territoires

L’année 2023 a débuté par l’entrée en fonction du président Lula et d’un nouveau gouvernement brésilien. Cet événement a été porteur de nombreux espoirs pour les peuples premiers, d’autant que le gouvernement a relancé le processus de démarcation des terres indigènes. Juridiquement, ce processus est crucial car il permet aux peuples indigènes de disposer de leurs territoires ancestraux selon leurs coutumes et traditions.

Complètement bloquée lors du mandat de Jair Bolsonaro, la démarcation des terres indigènes est de nouveau à l’ordre du jour du gouvernement brésilien. En effet, après cinq ans de paralysie complète, le gouvernement a annoncé cette année la démarcation de huit terres indigènes.

Pourtant, le droit des peuples indigènes à la démarcation n’a jamais été aussi fragile. En effet, l’année 2023 des peuples indigènes a aussi été marquée par une intense lutte contre la thèse juridique anti-indigène du Marco Temporal.

La bataille contre le Marco temporal

Le Marco temporal est une interprétation de la Constitution brésilienne qui restreint la démarcation des terres indigènes à celles dont il est possible de prouver qu’elles étaient déjà occupées par un peuple indigène à la date du 5 octobre 1988, date de promulgation de la Constitution fédérale.

Très soutenue par le milieu de l’agro-industrie, cette thèse est un moyen de mettre à mal tout projet de démarcation puisqu’en 1988, un grand nombre de peuples indigènes n’étaient pas présents sur leurs terres, chassés au fil des siècles. Cette mesure restreint donc considérablement le périmètre de terres pouvant être démarquées et oblige les peuples indigènes à apporter la preuve de leur présence sur le territoire.

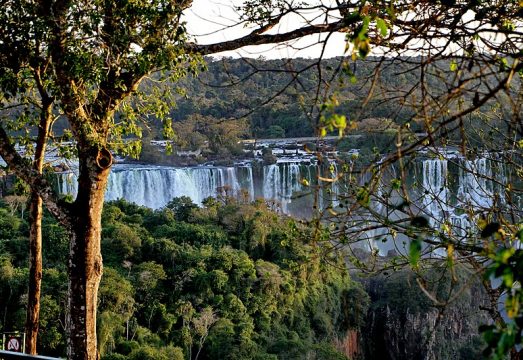

Pourtant, la démarcation, droit constitutionnel, est un enjeu fondamental dans la protection des droits des peuples indigènes. Elle interdit l’exploitation de leurs terres, les préserve des destructions qui en découlent et joue ainsi un rôle capital dans la prévention de la déforestation

Chronologie des événements

Le 28 avril 2023, lors du grand rassemblement indigène du campement Terre Libre, le président Lula s’engage à démarquer toutes les terres indigènes encore non protégées d’ici la fin de son mandat.

En réaction, le 31 mai, le Congrès, à majorité conservatrice, propose la loi PL 490, fortement inspirée du Marco temporal, et l’adopte en procédure d’urgence à une large majorité.

Quatre mois plus tard, jeudi 21 septembre, après de nombreuses manifestations des peuples et leaders indigènes, une écrasante majorité (9 voix contre 2) de juges de la Cour Suprême ont déclaré cette loi anticonstitutionnelle et ont, de ce fait, conforté le droit inaliénable des peuples indigènes à occuper leurs terres ancestrales.

Mais le répit pour les peuples indigènes fut de courte durée. Et la PL 490 est de nouveau à l’ordre du jour et les sénateurs l’adoptent à une large majorité. Ils s’opposent ainsi frontalement à la décision des juges de la Cour Suprême et plongent le Brésil dans une crise politique et institutionnelle majeure. Dans ce contexte, le président Lula a décidé, en octobre, d’opposer son veto aux principales mesures du texte.

Hélas, depuis lors, le Congrès est passé outre le veto du président et a bel et bien promulgué la loi jeudi 28 décembre. Cette promulgation résonne comme un véritable acte de guerre contre les peuples indigènes et annonce de fortes mobilisations pour 2024.

Des victoires importantes et des avancées symboliques

Après le mandat catastrophique pour les peuples indigènes et l’Amazonie de Jair Bolsonaro, la première année du président Lula a permis aux peuples indigènes brésiliens de remporter d’importantes victoires et un certain nombre d’avancées symboliques.

- Cette année, le légendaire cacique Raoni Mektutire a organisé une grande rencontre avec des leaders indigènes sur la terre ancestrale kayapó de Capoto-Jarina – dans l’État du Mato Grosso au Brésil. Cet évènement “l’appel du cacique Raoni” s’est achevé par une belle victoire : l’annonce par la Fondation Nationale de l’Indien (FUNAI) et le ministère des peuples indigènes de la validation des études sur le territoire Kapot-Nhinore, première étape officielle du processus de démarcation du territoire pour lequel le chef Raoni se bat depuis la fin des années 1980.

- Pour la première fois, des indigènes sont appelés à diriger deux organisations chargées de les représenter. En effet, la députée fédérale Joenia Wapichana est désormais à la tête de la Fondation nationale pour les peuples indigènes (FUNAI) et l’avocat Weibe Tapeba à la tête du Secrétariat spécial pour la santé indigène (SESAI).

- Une autre avancée importante a été l’autorisation d’un appel d’offres public qui offrira 502 postes vacants à la FUNAI. En effet, l’augmentation des ressources de cet organisme public chargé d’établir et d’appliquer la politique indigène brésilienne est un signal encourageant.

- L’Académie brésilienne de la culture a également intronisé les deux premières femmes indigènes de l’histoire : la ministre des peuples autochtones, Sonia Guajajara, et le secrétaire à l’articulation et à la promotion des droits indigènes (Seart), Juma Xipaia.

- La première édition du festival “Le Brésil est une terre indigène”, qui s’est tenue au musée de la République à Brasilia, a constitué un autre événement culturel marquant pour les peuples indigènes. Cet événement, auquel ont participé des artistes et des artisans de plus de 40 groupes ethniques, visait à mettre en lumière la diversité et la puissance artistique des peuples traditionnels.

- La traduction de la Constitution fédérale en nheengatu est une autre réalisation symbolique pour les populations indigènes. Ce travail a mobilisé 15 spécialistes indigènes bilingues. La loi Maria da Penha a également été traduite en langues kaingang et guarani. Dans le même ordre d’idées, la députée fédérale Célia Xakriabá a déposé la première proposition de loi traduite en langues indigènes de l’histoire. Elle établit les procédures à adopter par les commissariats de police et les autres organismes chargés d’aider les femmes indigènes victimes de violence. Elle a été traduite en guarani-kaiowá et en akwen.

Cependant certaines victoires sont à nuancer fortement

Malgré une situation politique plus favorable aux peuples indigènes, les opposants au sein même des institutions n’en demeurent pas moins extrêmement puissants au Brésil. Par leurs actions, certaines victoires des peuples indigènes ont été affaiblies.

- Le 11 janvier, Sonia Guajajara a prêté serment en tant que ministre des peuples indigènes : la création d’un portefeuille spécifique pour les peuples indigènes a été considérée comme historique et la nomination de Sonia Guajajara, militante indigène aguerrie, était une belle victoire des indigènes. Néanmoins, le 24 mai, le Congrès brésilien a dénaturé le ministère en lui retirant la faculté de démarquer les terres indigènes.

- La plus grande représentation indigène dans les espaces de pouvoir ne s’est pour l’instant pas accompagnée de la mise en œuvre par le gouvernement d’un plan d’action large et efficace pour garantir les droits des peuples indigènes.

Violences et destructions des territoires indigènes demeurent

Bien que 2023 fut parsemée de victoires et d’avancées symboliques, les peuples indigènes du Brésil font encore face à des situations humanitaires terribles. Tout au long de l’année, des invasions de leurs terres et des violences se sont poursuivies.

- Le peuple yanomami est en grand danger. Au début de l’année 2023, le gouvernement a pris conscience de la situation humanitaire désastreuse de ce peuple. Un certain nombre de mesures ont été prises mais elles restent largement insuffisantes pour les sauver. Des chercheurs d’or ont à nouveau pénétré leurs territoires en raison de l’absence d’une surveillance constante de la part des autorités de sécurité.

- La situation du peuples Guarani-Kaiowá est également extrêmement critique. Ils subissent de nombreuses attaques des milices des propriétaires terriens, voire même de la police. Ces attaques déplacent, blessent et tuent de nombreux indigènes tous les mois en toute impunité.

- En 2023, la déforestation de l’Amazonie a été réduite de moitié par rapport à 2022, selon le Monde. Des résultats certes très encourageants mais qui cachent en réalité la forte augmentation de destruction de la savane du Cerrado, voisine méconnue de la plus grande forêt tropicale du monde. En effet, l’agro-industrie profite de failles dans les législations brésilienne et européenne pour s’attaquer à cette savane très peu protégée.

Si l’année 2023 a été porteuse d’espoir pour les peuples indigènes avec l’arrivée au pouvoir du président Lula qui a invité, dès le premier jour de son investiture, le grand chef Raoni à monter les marches du palais présidentiel avec lui, elle n’en demeure pas moins chargée de crises et de crispations quand à la situation présente et future de ces peuples. Leurs droits à la terre restent en grande majorité bafoués et leurs conditions d’existence très difficiles. Les promesses du président Lula de démarquer tous les territoires indigènes avant la fin de son mandat seront bien difficiles à tenir dans un contexte politique globalement défavorable aux peuples indigènes et une société civile bien indifférente à leurs luttes. 2024 sera assurément une nouvelle année de fortes mobilisations pour les peuples indigènes et Planète Amazone se tiendra, comme toujours, à leurs côtés dans leurs courageuses et indispensables batailles.

À lire aussi sur Planète Amazone :

Article rédigé par Laetitia Forestier et Quentin Moreau pour Planète Amazone