Selon la plateforme Global Forest Watch (GFW), 5 espaces protégés de Bolivie, de Colombie, de l’Équateur et du Pérou comptabilisent plus de 724 000 alertes de déforestation depuis le début de la pandémie. Au cours des 6 premiers mois de l’année 2021, ce chiffre a atteint les 34 709 alertes.

Une équipe de Mongabay Latam, Rutas del Conflicto, La Barra Espaciadora et El Deber est partie à la recherche des histoires qui se cachent derrière les alertes les plus récentes et a découvert que des groupes illégaux, pour la plupart armés, ont gagné du terrain et commencent à s’approprier des forêts de certaines communautés indigènes et à envahir des zones protégées.

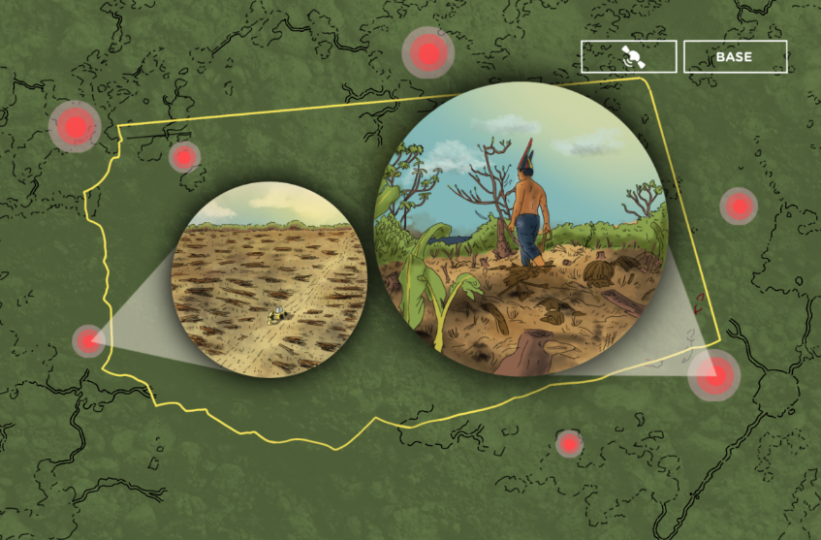

Les quatre affaires que nous présentons aujourd’hui dans cette enquête spéciale confirment que la perte de forêts associée à une escalade de la violence demeure une constante dans la région. Depuis mars 2020 jusqu’à aujourd’hui, 724 557 alertes de déforestation ont été détectées en des points spécifiques de la Bolivie, de la Colombie, de l’Équateur et du Pérou. Ce chiffre montre que la pandémie a créé le cadre parfait pour la hausse des activités illégales, surtout dans des zones naturelles protégées et les territoires indigènes. Les images satellitaires montrent des cas emblématiques de déforestation récente avec un impact significatif sur deux écosystèmes clés : l’Amazonie et la Chiquitania. Que se passe-t-il dans les cinq points détectés par les satellites ?

Les alertes de déforestation de la plateforme de surveillance par satellite Global Forest Watch (GFW) apparaissent sous forme de points rouges sur les cartes. Derrière ces lieux se cachent les récits de communautés indigènes menacées par le trafic de drogue ou qui ont dû fermer leurs frontières face à l’avancée des exploitants forestiers illégaux. Il s’agit aussi d’aires protégées envahies par des trafiquants de terres et des routes clandestines qui gagnent silencieusement du terrain au bénéfice d’acteurs illégaux.

Prise de vue aérienne d’une zone du bas Paraguá où l’on construit des chemins pour l’entrée de véhicules motorisés. Photo : Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC).

Sur la piste des coordonnées satellitaires

Pour cette enquête spéciale, Mongabay Latam a pris comme point de départ les alertes de déforestation de Global Forest Watch (GFW). Chaque alerte représente la perte d’un espace de 30 x 30 mètres dans la forêt tropicale — soit l’équivalent de deux terrains de basket. Cette déforestation peut être liée à des causes naturelles ou mettre en évidence une volonté concrète de faire disparaître la forêt.

Entre janvier et octobre 2020, nous avons commencé à enquêter sur les preuves satellitaires et les récits que nous avons découverts ont été révélés dans la première partie du numéro spécial #MapasdelDelito. À ce moment-là, on a détecté quatre cas majeurs de déforestation qui affectaient trois aires protégées et deux territoires indigènes et qui mettaient également en danger les personnes qui sans grand soutien de l’État luttent pour protéger leurs forêts. Les alertes de déforestation alors constatées nous ont amenés à révéler l’impact des incursions de groupes armés, d’envahisseurs et de colonies mennonites dans les forêts d’Amérique latine. Que s’est-il passé depuis ?

Dans ce deuxième volet de l’enquête spéciale #MapasdelDelito, nous confirmons le fait que la déforestation et l’escalade de violence se poursuivent dans ces quatre pays, avec un impact significatif sur les territoires indigènes lesquels se voient de plus en plus acculés et menacés. Une équipe de journalistes de Mongabay Latam, Rutas del Conflicto (Colombie), La Barra Espaciadora (Équateur) et El Deber (Bolivie) a enquêté sur les récits qui se cachaient derrière les nouvelles alertes de déforestation émises par satellites au cours des six derniers mois. Qu’avons-nous découvert cette fois-ci ? Des acteurs illégaux — pour la plupart armés — ont gagné du terrain, commencent à prendre position et à dominer les forêts. Il s’agit de narcotrafiquants, de dissidents des FARC, d’accapareurs de terres et d’exploitants forestiers. A cela s’ajoute, comme dans le cas de la Colombie, une forte augmentation de l’ouverture de voies illégales pour créer de nouvelles routes qui leur permettent de poursuivre leurs activités illicites.

La violence s’intensifie dans les terres indigènes

Le point commun entre ces cinq récits est le fait que ce phénomène affecte les territoires indigènes. Au Pérou, par exemple, les communautés natives de Flor de Ucayali, dans la région amazonienne du même nom, et celles de Santa Rosillo de Yanayaku et d’Anak Kurutuyaki, dans la région de San Martín, ont dû renoncer à parcourir des zones complètes de leur territoire pour ne pas être assassinées par les narcotrafiquants.

« Aller dans les champs de coca signifie ne pas en revenir », raconte un dirigeant Shipibo-Conibo de Flor de Ucayali. Alors qu’un leader kichwa de Santa Rosillo dénonce le fait qu’ils soient cernés par des tueurs à gages armés qui leur interdisent de traverser une partie de leurs terres.

En Amazonie colombienne, l’apparition de voies illégales affecte les parcs nationaux de la Sierra de la Macarena, Serranía de Chiribiquete et surtout de la réserve indigènes Yaguará II. Cette dernière est entourée de nouveaux chemins dont l’apparition est le fait d’acteurs illégaux armés. D’autre part, en Équateur, les communautés sont touchées par l’extraction démesurée de bois de balsa, dont la demande a atteint des niveaux inquiétants. Dans le bassin des fleuves Bobonaza, Curaray et Villan, l’exploitation de ce type de bois a entraîné des invasions, l’illégalité et la rupture du tissu social. Les habitants de la zone dénoncent l’apparition de commerces, la présence d’étrangers sur leurs terres et plus récemment l’enlèvement d’une enfant wampís.

Copataza est un des lieux les plus importants en termes de transport de cargaisons de bois de balsa.

Copataza est un des lieux les plus importants en termes de transport de cargaisons de bois de balsa.

Photo : Archive de la Fondation Pachamama.

Enfin, en Bolivie, on arrête plus l’avancée des trafiquants de terres sur une zone protégée de la Chiquitanía. Cela affecte directement les communautés indigènes établies au sein de cette région. Experts et leaders indigènes soutiennent le fait que ces invasions ou ces asservissements se produisent avec l’autorisation de l’État. La zone municipale protégée du Bas Paraguá San Ignacio de Velasco est aujourd’hui devenue un territoire disputé par les envahisseurs et les autorités locales, les communautés indigènes se retrouvant au beau milieu de ce conflit. « Ce n’est pas possible que des colons viennent pour cultiver du soja à grande échelle avec la complicité du gouvernement. », déclare Pedro Pereyra, premier Grand Capitaine du peuple Guarasuwé.

Dans tous les cas, on recense de nombreuses plaintes déposées auprès des autorités. Dans la plupart des cas elles n’ont pas été traitées et dans d’autres les interventions de la police n’ont pas réussi à freiner l’illégalité qui va de pair avec les menaces de mort. « Nous n’avons pas peur de mourir pour défendre une cause juste. La vérité, c’est que nous sommes fatigués. Nous ne savons plus vers qui nous tourner. », déclare un leader Kichwa au Pérou, qui, comme la plupart des personnes interrogées dans les quatre pays, a peur de révéler son identité en raison d’éventuelles représailles.

Illustration : Kipu Visual

©Mongabay Latam, le 12/07/2021, traduit de l’espagnol par Georges POYARD, Article original